Cultura > Narrazione > Oltre l'azzurro del cielo

CONCETTA LA MAZZA

Oltre l'azzurro del cielo

Biografia

|

|

Presentazione

|

|

Prefazione

|

|

Oltre l'azzurro del cielo |

La casa paterna Fuori dal mondo Giochi sulla sabbia Petrolio, ragnatele e malocchio Le civette (prossima pubblicazione) |

Biografia

Concetta La Mazza e' nata a Novara di Sicilia nel 1936, primogenita di Domenico La Mazza e di Teresa Correnti. Nel 1950, dopo un sofferto periodo di "affidamento" alla zia materna, ha raggiunto i genitori a Domodossola, dove tuttora risiede insieme al marito Giuseppe. Ha tre figli: Armando, Luciano e Daniela. Di recente nella sua mente s’è insinuato il desiderio travolgente di ricordare la sua infanzia novarese ed ecco il parto di questo diario intimo, personale, ma ricco di aneddoti e di riferimenti all'ambiente di quell'epoca: il paese, la campagna, la gente, le abitudini, le tradizioni di quel territorio negli anni bui della seconda guerra mondiale.

L'energia primordiale della scrittura

La piccola Concetta viene affidata agli zii e costretta suo malgrado a vivere a Castrangia in una catapecchia lontano dal paese e dalle compagne. Percorre così la sua personale Via Crucis in solitudine negli anni duri della guerra tra la fame, l'ignoranza del tempo, le superstizioni e i maltrattamenti. Dopo la guerra l'inevitabile emigrazione e l'inizio, naturalmente difficile, al nord.

Tutto questo e’ raccontato attraverso lo sguardo di una bambina che rivisita nella memoria le fasi della propria crescita e che con freschezza sorprendente e un sottile filo di ironia ci restituisce il piacere di leggere –finalmente- una storia emblematica della nostra comunità, familiare, capace di emozionarci profondamente e che appartiene ad ognuno di noi.

In questo breve romanzo di Concetta La Mazza la scrittura sovverte ogni regola e torna ai primordi, libera da ogni schematismo formale, sospinta da una arcana vitalità interna, diventa un fiume in piena che tutto travolge, è la pioggia torrenziale dell’anima.

Le figure degli zii, Antonia e Michele, sono memorabili, così come indimenticabile resta l’immagine di Novara tanto generosa, avvolgente e dolce quanto aspra e dura.

Infine il difficile passaggio all'adolescenza quando accade l'irreparabile, ma la piccola Concetta non si arrende al destino tragico, grazie al suo coraggio e all'incrollabile speranza nel futuro, grazie ai suoi occhi che hanno saputo guardare... oltre l’azzurro del cielo!

A.B.

“Per me iniziò il calvario. Probabilmente era una giornata torrida, iniziava l’estate del 1938, avevo due anni e mia zia mi venne a prendere. In una borsa di stoffa mise una camicetta e due paia di mutandine, poi ignara di tutto lasciai la mia casa. Ero talmente piccola che non potevo rendermi conto che quel giorno sarebbe iniziata la mia Via Crucis.”

“Per me iniziò il calvario. Probabilmente era una giornata torrida, iniziava l’estate del 1938, avevo due anni e mia zia mi venne a prendere. In una borsa di stoffa mise una camicetta e due paia di mutandine, poi ignara di tutto lasciai la mia casa. Ero talmente piccola che non potevo rendermi conto che quel giorno sarebbe iniziata la mia Via Crucis.”

La casa paterna

***

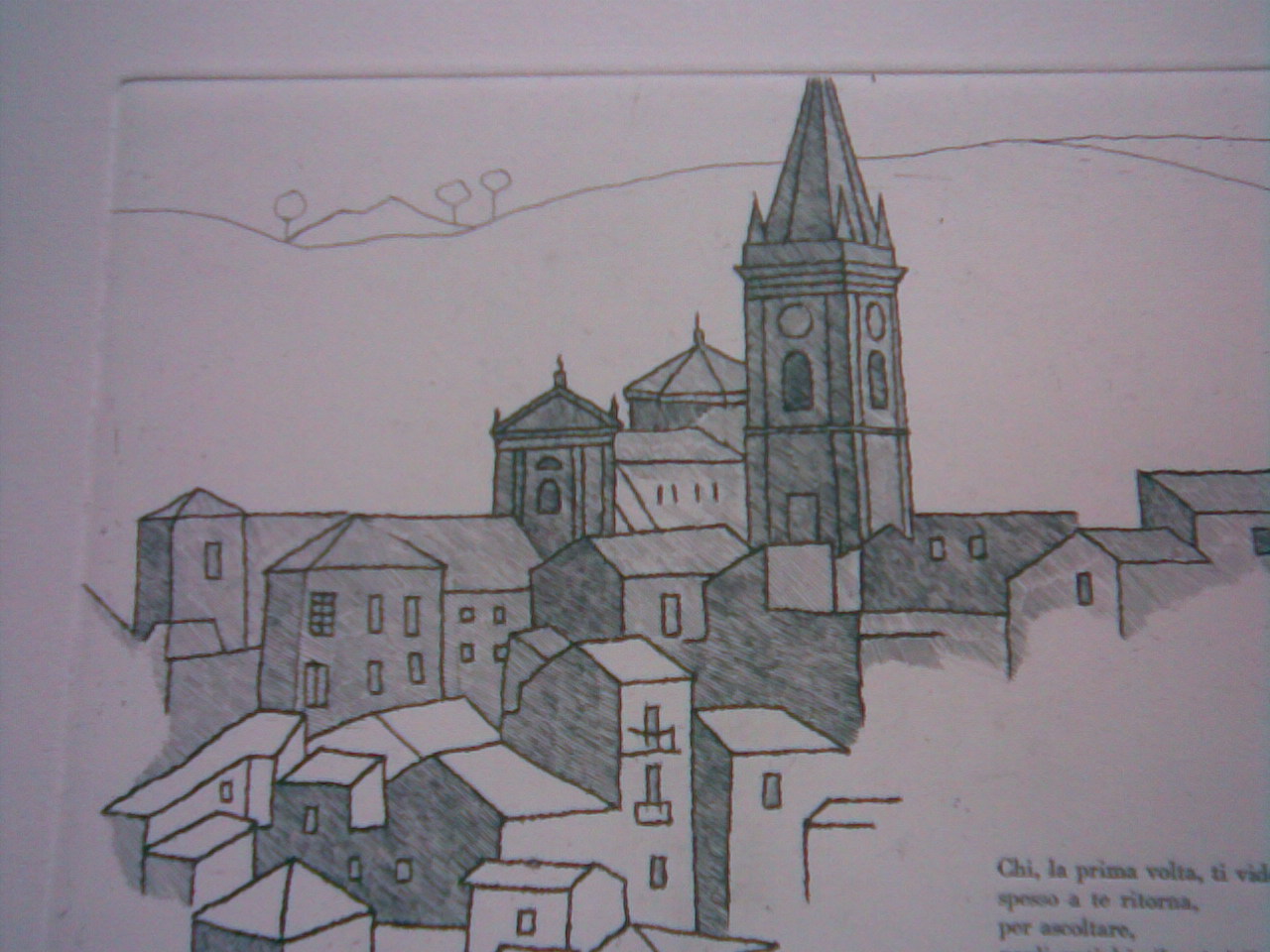

Ormai è un vecchio rudere disabitato, soffocato dalle ragnatele e rosicchiato dalle tarme ma, tanto tempo fa, a Novara, un paese sdraiato sotto una rocca maestosa sulle montagne messinesi, in un vicolo nella contrada dell'Engia c’era una casa vicino alla fontana: la porta d’ingresso dava su una scala interna che portava al primo piano dove si trovava una piccola stanza con un tavolato di legno, era la camera da letto. Si saliva al piano sopra e c’era la cucina, se così si poteva chiamare. In un angolo era sistemata una lastra di pietra sulla quale si accendeva il fuoco e un tripodo di ferro che serviva per appoggiare la pentola della pasta, di fronte, appesi alla parete, nera nera come la pece, una pala di legno, due crivelli, uno piccolo e uno grande, il forno per cuocere il pane, di lato una cassapanca mezza fràcida, un tavolo, due furrizzi e qualche sedia sgangherata; infine c’era un vano, con un balconcino che si affacciava sul vicolo, dove ci stava appena un letto a una piazza. Quel buco era il regno dove viveva il nonno rimasto vedovo nel 1934. Nel sottoscala era stata ricavata una latrina di pietra con un coperchio di legno; non essendoci fognature quest’ultimo doveva servire ad attenuare il tanfo che si sprigionava. Naturalmente la casa era priva di acqua corrente e di luce elettrica, comodità che a quei tempi non avevano neppure i baroni. A fianco c’era un cancello di legno che portava nel baglio dove le galline stavano appollaiate sulla legna.

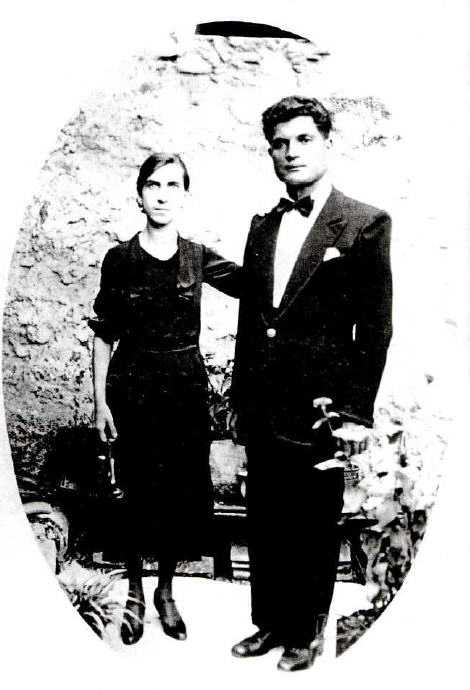

In questo angolo, fuori dal mondo, insieme al nonno vivevano mia madre, che faceva la sarta, due fratelli e una sorella, tutti più anziani di lei, erano sposati e vivevano anche loro a Novara. Mia madre era bionda, magra, molto gracile di costituzione, aveva dei lineamenti molto delicati e quello che più si notava del suo viso, candido come il latte, erano due grandi occhi azzurri, quasi sempre spaventati e tristi. Forse la morte improvvisa della madre, quando lei aveva ventiquattro anni, era stata la causa della sua fragilità fisica e morale.

Qualche anno dopo la morte della nonna, mia madre, grazie all’intervento di una sua comare, conobbe il suo principe azzurro. Mio padre apparteneva a una famiglia signorile di Badiavecchia, che gestiva un’osteria con tabacchino e generi alimentari. Era una famiglia di grandi lavoratori, e mio padre era un uomo, a detta di tutti, molto bello, alto bruno spigliato e intraprendente. Abitava in una frazione lontana dal paese, a piedi, di buona lena, in mezzora si arrivava. Suo padre trasportava il carbone di legna. La madre era una donna dinamica, al mattino andava a Novara col mulo ad acquistare i generi che forniva nel negozio: tabacchi, sale e commestibili. Vestiva sempre elegante con un grande scialle nero al collo, comprava anche il quotidiano per tenere informati i clienti. Era l’unica bottega della frazione e il benessere in quella casa, pur essendoci otto bocche da sfamare, non mancava.

A tarda sera aiutava ostentatamente gli avventori ormai brilli - e il suo portafoglio - allungando il vino con gazzosa colorata. Poiché non sempre i figli ereditano il lavoro dei genitori, mio padre aveva imparato il mestiere del ciabattino. Dopo un fidanzamento durato pochi mesi mio padre e mia madre, una volta sposati, andarono a fare il loro nido d’amore nella casa presso la fontana nella contrada dell’Engia. Esattamente nove mesi dopo arrivai io in questo mondo e, secondo una sacra usanza meridionale, ebbi il nome della nonna paterna, Concetta. Nonostante la tenera età avevo la pelle scura e rugosa, piangevo sempre. Il nonno, dato che non possedevamo una culla, era costretto a cullarmi tutto il santo giorno tra le sue braccia, la notte dormivo nel lettone con papà e mamma. A detta di tutti ero molto brutta e insopportabile. Pochi mesi dopo, visto che il lavoro nel paese scarseggiava, mio padre decise di andare a lavorare in Sardegna. Quando partì per l’altra isola lasciò la mamma con la bimba piagnucolona e un’altra creatura che scalciava nel grembo.

Quando avevo venti mesi nacque mia sorella Rosa; il nome era della nonna materna. A differenza di Concetta, Rosa - sempre a detta di mia madre - era veramente bellissima, bianca e rosa di carnagione, capelli castani che incorniciavano un viso armonioso impreziosito da due bellissimi occhi azzurri: un fiore, come il suo nome! Tant’è vero che quando mia madre andava alla fontana a prendere l’acqua con Rosa in braccio, le sue amiche le chiedevano come fosse stato possibile partorire due figlie completamente diverse. - Chista ccà, Rusina, sì ch’ievi billichia, ma l’autra...- Questa, Rosina, sì ch’è bella, ma l’altra... dicevano con una smorfia delle labbra le amiche. Intanto in questa situazione continuavo a essere inquieta, come se avvertissi il presagio del mio calvario, grazie a Dio sopportato, anche se non con rassegnazione.

Per raccontare il seguito della storia, prima, devo presentarvi mia zia Antonia, insomma, zì ‘Ntuoia. Era la sorella maggiore di mia madre, tra i due c’erano ben diciassette anni di differenza. Era una donna bassa e paffutella, con i capelli sporchi che le cadevano sugli occhi. Il suo viso trascurato dimostrava più anni di quelli che aveva e nel suo sguardo vuoto c’era solo tanta umiliazione. A vent’anni, a quei tempi età da marito, sposò un suo cugino primo, appena rientrato dai lavori nella galleria del Sempione, rimasto vedovo e con un figlioletto di tre anni. Costui, mio zio Michele, zì Micheri, era un uomo basso e sembrava la copia plebea del re Vittorio Emanuele III, abitava in una casa di sua proprietà in una via del paese molto caratteristica per i gradini larghi quasi due metri. Era una bella casa. Al piano terra c’era la bottega da falegname con un grande bancone centrale con la morsa, due armadietti a muro dove teneva raspe, scalpelli, succhielli, sgorbie e trivelle, un tornio per arrotondare i piedi dei tavoli che costruiva, una mola che serviva per arrotare pialle e lame, un fornello a legna con un pentolino per liquefare la colla, tavole accatastate dappertutto, qualche sega attaccata alla parete, qualche portafortuna come ferri di cavallo, corna di capra e pelli di tartaruga; insomma uno di quei locali che ormai appartengono solo al mondo dei ricordi.

Una scala di legno portava al primo piano, dove c’erano due stanze spaziose e con delle piastrelle di ceramiche, un lusso a quei tempi, una credenza fatta da mio zio, un sofà, un tavolo e alcune sedie intrecciate con la raffa, una specie di corda vegetale. Dal balconcino che si affacciava sulla strada a Mezzagosto, quando risaliva la processione dell’Assunta verso l’Abbazia si riusciva con la mano a sfiorare la testa coronata della Madonna. Dal secondo piano invece si scorgeva Rocca Salvatesta e di fronte, attraverso uno spiraglio tra le case, si poteva ammirare lo splendido paesaggio delle montagne che piano piano si distendevano oltre, oltre l’azzurro del cielo, sino ad arrivare al mare dove, sopratutto nelle fresche giornate di primavera quando non c’era la foschia, si poteva vedere sul filo dell’orizzonte Vulcano e poi Lipari, Stromboli e tutte le altre isole; uno spettacolo naturale, una scintillante cartolina multicolore.

Un’altra scala risaliva al primo piano, dove c’erano la cucina e la camera da letto, la prima molto spaziosa era dotata di forno a legna per il pane e una stufa di ghisa a carbone per cucinare. Era indubbiamente una bella casa, a parte la scomodità della cucina senza un lavandino con scarico per sbrigare le faccende domestiche più essenziali, come lavare i piatti. A quei tempi alcune comodità erano ancora inconcepibili. L’acqua infatti veniva presa alla fontana pubblica in una quartara di zinco e poi portata al secondo piano dove veniva versata in un grande bacile di terracotta per lavare i piatti. Non essendoci lo scarico del lavandino l’acqua del bacile veniva riportata al piano terreno e gettata nel gabinetto. Per una donna era un lavoro molto faticoso. La condizione servile ed umiliante, al limite di ogni umana sopportazione, raggiungeva il suo culmine all’ora del desinare quando zia Antonia, per rispetto verso il marito, doveva mangiare nello stesso piatto dove prima aveva mangiato lui, e, forse, il figlioccio ripeteva la stessa cosa, ma di questo non serbo un ricordo certo.

Zio Michele era un uomo cupo e scontroso tanto lavoratore quanto stolto, al posto del cuore aveva un maglio d’arenaria. Nei suoi occhi non ho mai visto un barlume di tenerezza o compassione verso gli altri. Segregava la zia in casa ad accudire il figlio, doveva preparare da mangiare, fargli da serva e dire sempre sì, sì, sì... Non poteva affacciarsi neanche al balcone altrimenti erano guai, mentre lui quasi ogni sera finito il lavoro andava all’osteria con gli amici a bere. Ritornava a casa barcollante, madido di sudore e con un alito puzzolente che era impossibile stargli vicino. Invece mia zia, al lume di petrolio, lo aspettava fino a tarda notte senza neanche mangiare. Quando il piccolo re tornava - spesso non aveva neanche la forza di salire le scale - sfinito si abbandonava sul bancone da lavoro pieno di polvere e lì sopra restava tutta la notte a smaltire la sbornia. Zia Antonia, nonostante tutto, lo copriva con un pastrano e amorevolmente si sedeva accanto per vegliarlo sino al mattino. Così passavano gli anni e, in cambio di tanta devozione, lei non poteva nemmeno andare a trovare i suoi parenti per evitare scenate. Lui, geloso, meschino e prepotente, le andava a comprare il filo per rammendare, pettini, mollette per capelli e altre cose, per impedirle di uscire di casa. Quando venivano invitati a una cerimonia nuziale, zio Michele fino all’ultimo momento non faceva rientro a casa e zia Antonia non poteva andarci da sola finché i parenti non riuscivano a rintracciare il marito. Ogni tanto riuscivano a convincerlo, altre volte arrivava per tempo ma poi, nel bel mezzo della festa, s’eclissava e zia Antonia delusa e dispiaciuta rientrava a casa tutta mogia mogia. Col passare del tempo accumulava amarezze e tristezze, non potendosi sfogare con nessuno perché isolata, era preda di atroci mal di testa e di denti che la torturavano per settimane intere.

Un giorno una vicina di casa, tanto buona e pia, chiamò zio Michele e lo rimproverò per tutti i maltrattamenti che faceva subire alla moglie: -Dovresti vergognarti - gli urlava - far soffrire una donna così... Antonia ha bisogno di prendere aria, non devi segregarla in casa, dovrebbe uscire, andare a messa, andare dai parenti, come fanno tutti i cristiani. Sopratutto ha bisogno di passeggiare, solo così le passerà il mal di testa...- la vicina fece una breve pausa, poi continuò dicendo: - a meno di un’ora da qui scendendo a piedi per una mulattiera abbiamo della terra e una casetta molto modesta con una cucina sotto il tetto e un’altra stanza un pò umida che d’estate può servire come camera da letto. In questa terra ci sono piante di nocciole, fichi, mandarini, nespole, uva, zizzole, mele, pere, olive, insomma ogni ben di Dio. Come tu sai, dopo la morte di mio fratello, devo accudire mia zia e non posso occuparmi più della campagna, per questo ho pensato di venderla. Perché non la compri? Così tua moglie avrebbe la possibilità di respirare aria buona… Inizialmente zio Michele tentennò ma poi andò a visitarla e si convinse anche di comprarla. In breve tempo venne stipulato il contratto e la proprietà divenne sua. Così, il sosia di Vittorio Emanuele III, sempre più scaltro e perfido, propose a zia Antonia: -imparerai a raccogliere i fichi e li farai seccare, quando dovrai lavare i panni scenderai al fiume e prenderai l’acqua necessaria per bere e cucinare scavando un buco nella sabbia per depurarla.- Potremmo ritirarci a vivere in campagna: io lavorerò come falegname per le famiglie che abitano le frazioni vicine di San Basilio, Vallancazza, Badiavecchia e Piano Vigna. Sarà scomodo d’inverno quando il fiume s’ingrosserà d’acqua ma io supererò questo ostacolo. Tu invece potrai godere la campagna.

Con lo sguardo basso zia Antonia, ancora una volta, fece come le veniva ordinato: -Cuomu tu voi, eu fazzu.-

Come tu vuoi, io faccio, rispose ubbidiente la poveretta.

***

La poveretta e zì Micheri all’inizio della primavera del 1936 si trasferirono a Castrangia, in campagna, vicino al greto del ruscello; nelle varie frazioni di Badiavecchia, San Basilio e Vallancazza si sparse la voce che comunque lui era disponibile e la gente lo chiamava per i lavori. A quei tempi c’era l’usanza, anche se oggi può sembrare strana, che quando avevano bisogno di un tavolo, una finestra, porta o armadio, chiamavano il falegname e lo ospitavano nella propria casa: gli improvvisavano un banco da lavoro e gli mettevano a disposizione il legname necessario. Zio Michele si portava gli attrezzi e si fermava sul posto fino alla realizzazione dell'opera.

Lo chiamavano per tagliare un albero e lo lasciavano un paio d'anni a seccare.

"Serra serra mastro dascio che dume' fagimmo a cascia".

Il tronco d'albero veniva montato su un muro. Con una sega enorme

ottenevano le tavole e con queste costruivano finestre, letti, armadi ecc.

Per fare questo lavoro si alzava alle 4 e s'incamminava col tascapane e i ferri.

Arrivato a domicilio i clienti gli offrivano del latte appena munto con cipolla e un tozzo

di pane. A mezzogiorno un piatto di pasta e un pezzo di formaggio.

All'imbrunire smetteva di lavorare e gli davano un pane fatto in casa come primo acconto

prima di saldare il conto la domenica a Novara.

Passarono alcuni anni e il figlio, Turillu, era cresciuto e aveva capito sulla sua pelle che non intendeva, per nulla al mondo, passare il resto della sua vita isolato in campagna. Aveva imparato il mestiere di suo padre ma voleva specializzarsi e diventare ebanista. Riuscì a convincere il padre a mandarlo in una città dove ci fosse la possibilità di apprendere quell’arte. Si trasferì a Catania e dopo due anni di apprendistato divenne molto bravo, si sentiva pronto a fare quel lavoro, e siccome aveva ormai diciannove anni pensò che per lui fosse giunto il tempo di formare una sua famiglia. Da anni conosceva la figlia di un pastore e decise di sposarsi ma andò contro la volontà di zì Micheri che avrebbe desiderato che il figlio sposasse una donna della sua casta. A quei tempi, incredibile ma era così, per un artigiano sposare la figlia di un pastore era grande motivo di disonore. Tra padre e figlio si sprigionò di colpo un grande conflitto che spinse Turillu a staccarsi definitivamente dal padre e dalla matrigna. Con la sua nuova famiglia lasciò il paese e si trasferì a Como dove con il suo lavoro fece molta fortuna.

Gli zii non ebbero figli, così, con la partenza di Turillu, rimasero definitivamente soli. Chi pativa di più questo isolamento era zia Antonia che passava le giornate intere a conversare con gli uccelli, le mosche e le zanzare che le ronzavano intorno. In quella spelonca in campagna non aveva la possibilità di parlare con nessuno; soltanto in occasione delle feste importanti come Natale, Pasqua o la festa della Madonna Assunta a ferragosto aveva la possibilità di andare in paese a trovare mia madre. Durante una di queste visite dopo essersi lungamente lamentata del suo stato propose alla sorella: - Cara Teresa, ho notato che con due bambine hai troppo da tribolare, affida a me Concetta così sarai più libera di dedicarti alla piccola. La porterò in campagna dove l’aria è più buona e le farà bene - Mia madre inizialmente era insicura ma poi come sempre, dato il suo carattere facilmente condizionabile, dietro le pressanti insistenze della sorella acconsentì. Per me iniziò il calvario. Probabilmente era una giornata torrida, iniziava l’estate del 1938, avevo due anni e mia zia mi venne a prendere. In una borsa di stoffa mise una camicetta, due paia di mutandine e ignara di tutto lasciai la mia casa. Ero talmente piccola che non potevo rendermi conto che quel giorno sarebbe iniziata la mia Via Crucis. Percorremmo la mulattiera sinchè dopo mezz’ora o forse più arrivammo in questo posto solitario dal nome poco rassicurante di Castrangia (Cassandra !) quasi a preannunciare la sventura, insomma il nome era già tutto un programma, anche se allora non potevo rendermene conto. Il marito inizialmente mi accolse bene, la zia ogni tanto mi comprava qualche caramella per accattivarsi la mia simpatia e quando mi accompagnava a Novara a trovare la mamma mi diceva sempre con insistenza che non dovevo tornare a casa ma era meglio crescere con lei che era sola e che mi avrebbe fatto da mamma. Io non potevo fare altro che ubbidire.

Intanto mio padre fece ritorno dalla Sardegna, restò appena una settimana, sufficiente per mettere incinta mia madre, e ripartì. Eravamo nel 1939 e l’anno dopo nacque Antonietta. Ricordo ancora vagamente che mia zia Antonia mi condusse a Novara dalla mamma e vidi per la prima volta mia sorella. Io volevo rimanere a casa per coccolarmi la piccola Antonietta ma mia zia, sempre più padrona della mia vita, rigida come un militare, mi disse: -Turnemmu a casa, ti fazzu eu ‘na bella causitta-. Quando arrivammo nella catapecchia mi mise tra le braccia una “causitta” di pezza con dipinti degli occhi rossi, terrorizzanti. Io mi spaventai. Era un periodo che piangevo sempre perché avrei voluto tornare a Novara dal nonno e dalla mamma ma non c’era verso di convincere zì Antonia: aveva il cuore impietrito e sordo ad ogni mio lamento. Nei primi tre anni passavamo molto tempo nella casa di campagna a Castrangia, dove non c’era anima viva, solo di rado si vedevano dei villeggianti nelle case sparse nei dintorni.

La domenica si andava in paese e passavo a trovare la mamma, le sorelline e il nonno materno.

Il nonno era un uomo simpatico con i baffi. Portava con se' una tabacchiera che ogni tanto

annusava. D'inverno mi prendeva sotto il mantello, mi portava in piazza a comprare

qualche caramella e ad assaggiare il vino all'osteria da Sciancaditta sopra l'ospedale.

La sera si tornava a Castrangia.

Qualche sera lo zio andava a far le prove con la banda, dove suonava il trombone, poi si fermava

a bere all'osteria e tornava in campagna arzillo.

A 500 metri da Castrangia cominciava a chiamare "Concettina, 'ntoia...".

A casa la zia nel frattempo aveva preparato la pentola di coccio a scaldare l'acqua sul tripiedi.

A meta' cottura lui si faceva versare un mestolo d'acqua della bollitura forse per

smaltire il vino. In una padella di ferro la zia preparava la cipolla con i pomodori per

condire la pasta. La cipolla era poco cotta e mi procurava il vomito. "Mangia, senno'

prendo la cinghia e ti daio i corpi...".

A quei tempi una donna di origine veneziana era la levatrice di S.Basilio.

Quando d’inverno il fiume era in piena lo zio Michele la trasportava in spalla

(a ciancalea) per gli acquisti in farmacia a Novara. Si fermava a casa e diceva

"Antonia, dalle uno scialletto che fa freddo".

Avevo ormai cinque anni, isolata in campagna, senza parlare con nessuno ero diventata come un animale inselvatichito, avevo vergogna di tutti. Quando andavamo a Novara mi nascondevo perché avevo paura della gente. I vicini di casa di Novara si resero conto di questa trasformazione e così consigliarono agli zii di mandarmi all’asilo. Per fortuna gli zii si convinsero e decisero di mandarmi. Così una mattina mandò lo zio Michele a comprarmi un biscotto e lo mise nel cestino bianco di paglia che mi aveva regalato la nonna paterna. Insieme al biscotto mise un uovo fresco. La zia mi accompagnò all’asilo situato vicino all’abbazia del paese. Allorché la suora aprì il portone per accogliermi, mi misi a strillare. Presa dalla paura gettai il cestino per terra, l’uovo si frantumò e andò a sporcare dappertutto il pavimento. La zia mi punì, sculacciandomi di santa ragione e mi riportò a casa. Così il mio primo giorno di asilo divenne anche l'ultimo.

Capitava, da quando avevo quattro anni, che lo zio diceva -Concettina, vai a Novara a prendermi i carmieri (i calmanti) per il mal di testa-. Correvo sulla mulattiera come un furetto, passavo dalla contrada del Greco, a volte mi fermavo alla fontana per dissetarmi, e arrivavo alla farmacia “du Surcittu”. Lui, il farmacista, stupito raccontava agli amici che in poco tempo andavo e tornavo da Novara come un fulmine.

All'eta' di cinque anni mi portarono a Barcellona da lontani parenti. Li' vidi e ascoltai con grande sorpresa per la prima volta... la radio! Andammo anche in un negozio per comprare un pezzo di stoffa color pisello. La commessa propose: - Comprate anche il cappellino e la sciarpetta bianca -.

Alla fine si convinsero e la commessa diede in omaggio due scampoli di raso lucido blu e celeste. L'indomani portammo le stoffe alla mamma che in pochi giorni confeziono' i vestiti. La domenica mi sentivo alla pari delle figlie dei marchesi e dei baroni di Novara.

Nell’inverno del 1941, in piena guerra, mio padre avendo concluso il lavoro in Sardegna decise con un suo amico di cercare fortuna in una città del nord e di vivere riprendendo il suo vecchio lavoro di ciabattino.

Intanto c’era nell’aria il sentore che la mamma voleva raggiungere mio padre e di questo io fui turbata, tant’e’ che un giorno mi sono infilata sotto il suo letto, mi sono spogliata e osservavo i due granelli di riso futuri capezzoli con delle crosticine perche’ la zia non mi lavava mai. Con violenza me le sono tolte. Ricordo che ho visto del sangue perche’ mi ero procurata delle ferite. Mi sono rimessa la camicia di tela che serviva di giorno e di notte, quindi il vestito, e nessuno se ne accorse.

Prima della partenza la mamma cercava di lasciare in ordine la casa del nonno, che poveretto restava solo. Penso’ di mettere la luce elettrica, a quei tempi prerogativa dei signorotti. Prima si usava u lusu a petrolio. Lo zio Michele se ne turbo’: qualche giorno dopo chiamo’ a sua volta l’elettricista e fece anche lui installare la luce nella sua casa, cosi’ quando andavo al paese godevo anch’io di una piccola luce sulle scale ripide di legno.

Quando dovevo andare al gabinetto (a latrea), in pratica un semplice buco che si trovava al piano terra dietro il suo laboratorio, a fianco c’erano sempre impilate casse da morto, che lo zio costruiva per essere pronte in caso di richiesta.

La mattina del primo di marzo del 1942, vestita di raso blu con maniche celesti, insieme allo zio e al nonno Tore accompagnavo alla piazza di San Sebastiano la mamma e le sorelline al postale, cioè, sì, alla corriera, che le avrebbe portate fino alla stazione ferroviaria di Vigliatore. La sorella Rosa di 4 anni non voleva salire e lo zio per convincerla le disse: -se non sali ti ietto du pidti-.

Io, la primogenita, influenzata dalla zia non partii e restai a Novara. Non finivo più di piangere. Cercavo conforto tra le braccia del nonno; anche lui era rimasto solo e per quel giorno restai con lui a tenergli compagnia.

Dopo circa venti giorni e’ arrivata la prima lettera della mamma che raccontava il buon esito del viaggio. Papa’ le aveva fatto trovare un appartamentino accogliente con acqua in casa e un fornello a gas, per lei una novita’. Continuando nel racconto, il giorno dopo l’arrivo, il marito aveva chiamato in casa un parrucchiere per farle un taglio di capelli alla moda. In paese quasi tutte le donne portavano i capelli lunghi con il tupè. Insomma mia madre per la prima volta in vita sua era felice e soddisfatta. Al termine del racconto mi raccomandava alla zia. Non immaginava certo le mie sofferenze a Castrangia.

Il giorno dopo la partenza zia Antonia mi riportò in campagna e disse al marito di comprarmi il libro di prima elementare per passare il tempo insegnandomi a scrivere e poter frequentare a ottobre la seconda invece della prima classe. Povera me: non potevo più giocare, ma dovevo passare il tempo a scrivere aste e numeri.

Da Castrangia ogni tanto passava la maestra che tornava da San Basilio dove insegnava. Si chiamava Maria, era figlia di un capitano che la zia conosceva. Le offriva un bicchiere d’acqua. Intanto io le mostravo il quaderno e lei mi faceva una carezza. Tirava fuori dalla borsa una matita rossa e scriveva “brava”. Che gioia, che felicità vedermi lodata, cosa per me straordinaria. Diventavo ogni giorno più malinconica, ogni giorno li pregavo di portarmi dagli zii paterni e dai nonni, ma lei diceva che non era necessario. Temeva che potessi riferire loro come venivo trattata e nutrita. Infatti, il cibo non era sufficiente per una bimba che doveva crescere e svilupparsi: al mattino mi davano un pezzetto di pane duro con del formaggio, a mezzogiorno un’insalata di pomodori e due olive. Alla sera quando c’era il marito zia Antonia cucinava un po’ di pasta con una salsa improvvisata a base di cipolla cruda che mi procurava il vomito. E se non la mangiavo rischiavo addirittura di prendere una caterva di botte. Per variare qualche sera cucinava pasta e fagioli oppure una specie di polenta molle molle. Solo a Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ammazzavano una gallina o un coniglio. A gennaio uccidevano un maiale da cui ricavavano del salame piccante e un po’ di lardo, ma bisognava consumarli col contagocce altrimenti non sarebbero bastati per tutto l’anno. Ogni tanto la domenica lo zio comprava della trippa sporca che solo a pensarci, anche adesso, mi procura disgusto, oppure delle budella arrotolate su un ramo di prezzemolo, le stigliole, che venivano poi fritte. Erano tutti cibi economici perché, secondo loro non bisognava essere spreconi come i nonni e mi ripetevano: -Vedi, loro hanno sempre i tegami pieni di salsicce e pesce stocco, mangiano e bevono. Da quella gente - dicevano - bisogna stare alla larga.- Gli zii temevano che gli altri parenti mi convincessero ad insistere per raggiungere mia madre e mio padre in continente. S’impegnarono tanto a farmeli odiare che a volte, incontrandoli, mi mettevo le mani sugli occhi per non vederli. Intanto era giunto settembre e dovevo sostenere gli esami di ammissione alla seconda classe.

Gli zii mi condussero in paese, si raccomandarono con la bidella per tenermi d’occhio, con la maestra che avrei avuto in seconda e con la maestra della commissione d’esame. A tutte portarono in dono delle uova per ottenere la mia promozione sicura. Io non avevo mai avuto contatti con quella gente, l’aula aveva parecchi banchi di legno a due posti con i calamai. Con me c’erano altre bambine che sostenevano gli esami di riparazione. Mi fecero risolvere alla lavagna delle addizioni e delle sottrazioni. Sia i calamai che la lavagna erano per me una novità assoluta. Tremavo come una foglia dalla paura e dall’imbarazzo, non sapevo come risolvere le operazioni, perché zia Antonia mi aveva insegnato solo a scrivere i numeri dall’uno al dieci. Mi chiesero poi di scrivere sul quaderno una frase, un pensierino, ma io non sapevo da che parte iniziare. Terminati quei pasticci la bidella mi accompagnò a casa. La zia le chiese come era andata la prova e la bidella rispose che non era andata molto bene, ma che il giudizio finale spettava alle maestre. A sorpresa il risultato fu positivo e venni ammessa a frequentare la seconda classe: ero pronta per andare a scuola, ma sorgeva il problema del grembiule. Zio Michele il giorno precedente era andato nella bottega e aveva comprato uno scampolo di stoffa nera. Zia Antonia nell’arco di una giornata mi confezionò la divisa. Per acquistare la cartella occorrevano altri soldi. Gli zii disponevano di denaro ma avevano il chiodo fisso del risparmio così lui, il taccagno, per tirchieria, si ingegnò e mi fece una cartella di compensato con un fermaglio delle finestre. Non mi comprarono neanche la penna; lo zio ne costruì una con un pezzo di legno sottile alla cui estremità era, ma pensa tu, fissato un pennino! I due quaderni e la matita non potevano surrogarli e dovettero comprarli per forza. Il primo di ottobre di quel 1942 la zia mi accompagnò a scuola. Prima era passata dal podesta’ a chiedere un certificato di nascita che la scuola esigeva perche’ ero fuori corso. La maestra era piena di gentilezze e mi accolse con simpatia, ma io avevo paura di lei forse perché al posto del braccio destro aveva una protesi di gomma a causa di un incidente occorsole da piccola nel pastificio di suo padre. Mi venne assegnato un posto nei primi banchi. Le mie nuove compagne, che l’anno prima non mi avevano vista, incuriosite dalla mia presenza, tra di loro borbottavano: - Ma cù ievi stà causa sicca-sicca? - Io ero molto intimidita e mi vergognavo, non riuscivo ad aprire la bocca e non rispondevo neanche alle domande che la maestra amorevolmente mi rivolgeva. Ero una bambina inselvatichita e non avevo il coraggio di chiedere di poter uscire a fare la pipì, e una volta me la feci addosso. Così quando giunsi a casa la zia mi riempì di botte perché doveva lavarmi il vestito che comunque non sarebbe asciugato in tempo per il giorno dopo. I giorni passavano e ogni volta riaccadeva la stessa cosa. La maestra venutane a conoscenza a metà giornata mi mandava al gabinetto, però a volte lo dimenticava e io me la rifacevo addosso. Le compagne mi ignoravano e mi evitavano come se fossi appestata e non tentavano neppure di fare amicizia con me.

Tra di loro si conoscevano poiché si incontravano in paese, mentre io dovevo camminare quasi un’ora per arrivare alla casa in campagna e non avevo quindi occasioni per diventare loro amica. Gli zii venivano in paese solo alla domenica per incontrare gli amici e passare con loro qualche ora lieta davanti ad una bottiglia di vino. Ma il più delle volte la zia restava in casa per ricevere le ordinazioni di lavoro per il marito. A sei anni percorrevo a piedi la lunga mulattiera in salita. A meta’ strada mi fermavo a raccogliere un mazzo di violette contornate di foglie da offrire alla maestra.

Arrivavo a scuola sfinita. Dopo mezzogiorno tornavo in campagna accompagnata dal frinire assordante delle cicale e da un sole cocente, senza incontrare mai anima viva.

Mi rinchiudevo in quel tugurio e restavo sola a fantasticare con me stessa in quell’atmosfera poco serena con la zia sempre più severa nei miei confronti. Lo zio, finito il lavoro quasi sempre passava dall’osteria e tornava a casa a notte fonda sempre ubriaco. Talvolta, più brillo del solito si perdeva e non rientrava a casa. La zia e alcuni vicini andavano a cercarlo in piena notte lungo il ruscello con la luce delle lanterne. Quando lo trovavano accasciato per terra lo convincevano a rincasare.

Intanto io a scuola non riuscivo a combinare niente di buono. Terminato il primo trimestre la maestra distribuì le pagelle, allora con le insegne del fascio e purtroppo con tutte le materie insufficienti: la mia pagella era la più scadente della classe. Per incoraggiare mia zia le dissi che anche le altre pagelle erano come la mia e la zia quasi abboccò. Allora giorno dopo giorno mi facevo coraggio da sola e in classe cercavo di fare amicizia con qualche compagna. Volevo avvicinarle, ma loro mi escludevano dai loro discorsi, forse perché ai loro occhi ero una povera bambina di campagna.

***

Negli anni passati in solitudine a Castrangia il tempo non passava mai perché l’unica cosa che si potesse fare era ascoltare tutto il santo giorno il cinguettio degli uccelli e d’estate il frinire assordante delle cicale, quando lo scirocco partendo dal mare s’insinuava lungo il percorso a zig zag del torrente e infuocava la vallata. Gli animali della campagna erano i miei amici. Così passavo il mio tempo fantasticando. Mi fabbricavo un mondo tutto mio partendo dalle figure che mi apparivano sullo sfondo del cielo o tra i rami degli alberi: animali selvaggi che parlavano, cavalieri che mettevo in fila sull’orlo della Rocca Salvatesta e poi con i miei poteri magici li facevo precipitare, li osservavo annientati dalla paura. Poi trasformavo la Rocca in un drago che improvvisamente si staccava dalla montagna e volando in alto seminava il terrore per tutte le campagne. Trasformavo le nuvole, che diventavano delle barche volanti e viaggiavo nel cielo pensando di andare oltre il mare lontano, dove mi attendevano, mia madre e le mie sorelle. Granchi che uscivano dall’acqua del ruscello e si gonfiavano sino a trasformarsi in animali giganteschi che avanzando nel torrente sradicavano anche le piante. A volte rievocavo la faccia sgradevole di mia zia Antonia. Lei non mi voleva bene, non mi amava e io la detestavo: mia madre mi aveva affidato alla sorella ma mi aveva anche promesso che un giorno sarebbe venuta a prendermi: è per questo che spesso salivo sugli alberi, scrutavo l’orizzonte, sperando di vederla arrivare sulla groppa di un cavallo bianco insieme a mio padre. Nelle frazioni vicine di San Basilio e Vallancazza gli uomini erano andati via tutti. Non restavano che donne, bambini e qualche vecchio. Erano villaggi silenziosi che la vita sfiorava appena. Il tempo si era fermato e la gente credeva che tutto sarebbe cambiato, che un giorno, finita la guerra, la civiltà avrebbe fatto il suo ingresso trionfale in quel brulichio di case sparse, morte e traballanti. Io avrei voluto avere delle amiche, sapere di non essere sola e abbandonata, poter essere protetta, sapere di potermi rifugiare a casa di questi o di quelli. Non avevo nemmeno il diritto di dire che ero senza famiglia, che i miei genitori erano lontani sulla riva opposta del mare, oltre quell’azzurro senza fine, che tra me e loro c’era come una montagna alta e invalicabile. Invece ero costretta a vivere con mia zia che mi maltrattava. Quando ci pensavo e la vedevo apparire mi irritava con quella voce stridula e brutale. Una voce fatta per gridare, per urlare, insultare e prevaricare.

Persino gli animali avevano paura della sua voce. Solo con il marito abbassava la cresta e il volume della voce cambiava completamente trasformandosi nel belato di una pecora. Mia zia pensava che una bambina non fosse in grado di capire cosa le succede intorno. Non soltanto io capivo tutto, ma, in più, non restavo muta né passiva. Era uno scontro continuo. Una lotta infinita e sfiancante. Ogni tanto pensavo al futuro: lei vecchia e impotente, io giovane e forte, ma nonostante tutto io non l’avrei trattata male, non faceva parte della mia natura.

La cerimonia del dormire avveniva secondo il solito rituale: prima mi coricavo io, poi toccava alla zia, quindi lo zio si toglieva i pantaloni e i mutandoni di tela a righe. Con la camicia piuttosto larga che portava di giorno si avviava verso il letto, spegneva il lumè a petrolio posto su un tavolo contro il muro. Io, che ero maliziosetta, fingendo di non guardare sbirciavo ugualmente: quando si abbassava per spegnere la fiammella vedevo proiettata sul muro, come un’ombra cinese, la sua sagoma con il din-don che penzolava. – Oh che bel fresco! – diceva, perché tutto il vino che aveva bevuto gli dava tanto caldo. Accanto al loro letto c’erano due cuffielli, cioè due grandi ceste di canna dove custodivano i fichi secchi. Le coprivano con stracci sporchi e unti e su questi ultimi c’erano i mutandoni puliti dello zio. In una cassa vicino al mio letto tenevano il pane e una sciarpa che mi avvolgevano intorno alla testa quando d’inverno andavo a scuola, le mie mutande e quelle della zia. Io le usavo soltanto la domenica quando andavamo a messa a Novara. Gli zii dicevano che in campagna non bisognava metterle perché le avremmo consumate inutilmente.

Sorse il problema del vestito bianco, ma qualcuno informò la zia che le suore lo affittavano. Venne il giorno tanto atteso: la mattina mi accompagnò in chiesa digiuna. Pensava che ci fossero le altre bambine poiché lei non aveva mai preso l’iniziativa di mettersi in contatto con la signora del catechismo. Accortasi che ero sola mi ingiuriò: -Bugiarda, maleducata-. A messa quella mattina c’era anche la mia maestra con altre persone. Alcune donne presenti la calmarono. Arrivò il prete e prendendomi per mano mi portò in sacrestia per la confessione. Mi disse parole bellissime che prima non avevo mai sentito. Mi era sembrato di volare in Paradiso e dicevo tra me: -Non è vero che i preti tagliano la lingua, anzi sanno capire le sofferenze di una bambina-. Se avessi potuto lo avrei abbracciato e baciato di gioia. Mi fece recitare cinque Ave Maria per penitenza e tornai al posto. Subito la zia mi domandò cosa avevo raccontato al prete per essere rimasta lì così tanto, ed io: -La signorina mi ha insegnato che la confessione è segreta-. -Si, ma la prima volta me lo devi dire- insisteva l’arpia. Niente da fare. Ci fu la messa, la Comunione e all’uscita mi costrinsero a baciare la mano dello zio e a dire: -Vossia mi benedica-. Cominciai dal nonno, sempre la stessa frase, feci poi il giro di tutti i parenti. La zia Gaetana mi regalo’ un libretto. Io avevo fame, ma nessuno mi offrì da mangiare. Di solito, finita la cerimonia, era usanza andare al bar a prendere la granita con i biscotti, ma loro erano presi dalla mania del risparmio: a mezzogiorno mangiammo un piatto di pastasciutta e al pomeriggio ci recammo dal fotografo perché i parenti suggerirono di mandare una foto alla mamma.

Quando in paese c'era la festa, ai componenti della banda musicale veniva offerto il

"pezzo duro", un gelato cosi' chiamato per la sua particolare consistenza.

Lo zio Michele, non si e' mai capito se perche' non gli piacesse o perche' spinto

ad un insolito gesto di generosita', vedendomi passare mi chiamava: "Concettina,

vieni a prendere il gelato". E cosi' approfittavo per gustare, in quelle rare occasioni,

qualcosa di buono.

Intanto in piena guerra a Novara cominciava a cadere qualche bomba. Tutti scappavano e alcuni conoscenti si rifugiarono a Castrangia presso di noi. Per me era una festa perche’ potevo stare in compagnia. Ogni tanto si sentiva il fischio delle schegge. Arrivo’ anche la tragica notizia del figlio del proprietario della pasticceria Orlando dilaniato da una bomba. Petrolio, ragnatele e malocchio ***

La guerra imperversava in tutto il mondo, le comunicazioni erano difficili e non ricevevamo più notizie della mamma. Il papà, per fortuna, era stato richiamato in Sicilia nel corpo dei bersaglieri e quando aveva qualche giorno di libertà veniva a trovarmi. A causa della guerra c’era molta gente in campagna. Gli sfollati si fermavano di solito per quindici giorni, ma allora in paese c’era il pericolo dei bombardamenti e preferivano rimanere tutto l’anno nelle campagne. Ogni tanto mi rifugiavo presso quelle persone. C’era una famiglia con quattro bambini sempre di buon umore pur mancando loro il cibo. Vedevo l’ingordigia degli zii che possedevano tanti fichi secchi e non ne davano a nessuno: ne prendevo una bella manciata e di nascosto glieli portavo. Un po’ di fave che mi davano a colazione le risparmiavo per loro. Persino il pane duro: una fetta che mia zia mi metteva in tasca prima di andare a scuola io la dividevo con quei bambini e loro in cambio mi regalavano qualche foglio su cui scrivere, mi facevano giocare sull’altalena e uno di loro costruiva i giocattoli, sedie e letti per bambole che destinava a me e a sua sorellina, mentre la sorella maggiore ci confezionava bambole di pezza. Accadeva a volte che scendevo al fiume, dove le donne dei dintorni andavano a lavare i panni con la cenere, e restavo a guardare con meraviglia il fuoco acceso per riscaldare l’acqua in un recipiente tenuto sollevato con due grosse pietre. Di queste operazioni non ne vedevo mai fare alla zia. Non lavava quasi mai oppure andava al fiume quando non c’era nessuno per non mettere in mostra i suoi panni unti e molto sporchi.

Certe volte mi avvicinavo al fiume dove trovavo le persone che andavano a lavare i panni, a fare la liscìa, cioè lavavano le lenzuola e le coperte mettendo prima a mollo il tutto con la cenere. Oppure quando, dopo il periodo della tosatura, venivano a lavare la lana di pecora e la asciugavano al sole per sbiancarla e poi, usarla per imbottire i materassi dei letti. Io andavo a raccogliere i fiocchi che rimanevano tra le pietre della riva e con essi vestivo la mia bambola di pezza. Quando non sapevo cosa fare cominciavo ad alzare le pietre sulla riva del ruscello in cerca dei gamberi, con maestria li agganciavo con le dita sopra la testa, per evitare che con le loro chele mi pizzicassero le dita. Li portavo a casa e la sera quando la zia accendeva il fuoco li arrostivo e li mangiavo: per me era una cena speciale. A volte invece dei granchi, appena sollevata la pietra schizzavano verso l’alto, con un salto verticale, delle piccole rane terrorizzate che mi facevano sobbalzare dalla paura. Pensavo che loro erano i miei compagni di gioco e a volte mi spiaceva persino dovermene andare lasciandoli soli al buio per tutta la notte. Quando dovevo fare ritorno a casa di sera ad alta voce chiamavo zio Michele sfruttando l’eco che si creava nella valle. A volte d’estate quando c’era la famiglia Scardino che risiedeva in una casa più in alto nella valle, andavo a trovarli. Giocavo con Mimma che era la piu’ piccola dei fratelli. Pippo ci costruiva sedie e tavolini per le bambole. Com’era bello trascorrere qualche ora in compagnia. Al mattino mi chiamavano quando andavano sull’altra sponda del fiume a prendere il latte. Loro avevano il secchiello da riempire, “Concettina” si accontentava di vederlo mungere. La padrona delle mucche, Micca a Cappellea si impietosiva e me ne offriva mezzo bicchiere. In casa della zia il latte si vedeva due volte l’anno: quando faceva i biscotti e a Pasqua quando preparava le colombe con l’uovo colorato di anellina (sostanza velenosa...). Quando il latte bolliva io lo scremavo fino all’ultimo. Nella camera della casa di campagna c’era il letto degli zii, se si poteva chiamare letto, con le assi poste su due cavalletti di ferro con un materasso di paglia, poiché quello di crine l’avevano lasciato a Novara. Io dovevo dormire in un pagliericcio con sopra soltanto una vecchia coperta militare, unta e sfilacciata. Andavo a letto con una camicia di tela che portavo anche di giorno senza mutandine. Non è possibile descrivere il freddo che pativo ogni notte. Quando pioveva bisognava sistemare dei recipienti che servivano a raccogliere l’acqua che penetrava dal tetto. Se di notte avevo bisogno di fare la pipì, dovevo uscire di casa e farla vicino al gradino. Se non mi rendevo conto, perchè sognavo, e la facevo nel pagliericcio, alla mattina prendevo anche una caterva di botte. Anche zia Antonia andava a dormire con la stessa camicia che usava durante il giorno, mentre zio Michele si accucciava come sua madre lo aveva fatto.

A gennaio uccidevano il maiale. Preparavano qualche salsiccia e salavano il lardo. In una pentola di terracotta immersi nello strutto venivano conservati i piedi bolliti. Di solito si consumavano a maggio con le fave fresche perché per tradizione non si potevano consumare prima. Una volta, era aprile, ne chiesi alla zia perché avevo molta fame e non sapevo cosa mangiare con il pane. La zia cominciò a urlare dicendo che ero impazzita. Un giorno mentre ritornavo da scuola, lungo la mulattiera incontrai Ofelia con la sorella. Loro erano orfane di mamma ed erano rientrate con papa’ dalla Francia. Erano molto più pallide di me, mi impietosii e dissi loro: entrate dove abito, a questo’ora mia zia è fuori a prendere l’acqua, nel forno c’è una pentola con del cibo, prendetelo, sfamatevi ma non dite poi niente a nessuno.- Mi ringraziarono e spinti dalla fame seguirono il mio consiglio senza titubanza. A maggio quando gli zii ebbero cotte le fave, andarono per prendere i piedi di maiale e invece trovarono soltanto la pentola con lo strutto: naturalmente pensando che fossi stata io per molti giorni si accanirono contro di me per farmela pagare. Quella volta mi sentii molto orgogliosa perché per la prima volta ebbi la piacevole sensazione di aver vinto una grande battaglia contro la loro avarizia. Per la mancanza di igiene le pulci regnavano indisturbate in tutta la casa. Di notte mi pungevano il collo e la zia mi ungeva ogni sera con olio d’oliva per impedire alle pulci di succhiarmi il sangue. Al mattino avevo il collo che sembrava dipinto. Come la zia anche io avevo i pidocchi, non avendomi abituata a lavare la testa. In compenso la zia mi faceva i boccoli ai capelli e per tenerli in piega li ungeva con acqua e zucchero.

Le mie compagne di classe invece erano sempre pulite. Nemmeno la più povera di loro era sporca come me. All’opera di emarginazione contribuì anche la maestra, che mi cacciò lontano da tutti nell’ultimo banco. Il mio corpo era indescrivibilmente sporco. Mi lavavano nel fiume una volta l’anno, in occasione della festa di Ferragosto, la più importante in paese. Una volta mentre pensavo a mia madre, avevo circa sette anni, caddi nella cenere bollente del braciere. Mi bruciai la mano destra e la zia non mi portò dal medico, ma ogni giorno mi medicava con delle erbe. Avevo due bolle simili a due uova di piccione, gridavo dal male me lei non si commosse mai. Sembravo rosicchiata dai topi. Sono guarita per miracolo dopo un paio di mesi e ne conservo tuttora il segno. Nel periodo della scuola, mentre una domenica mi trovavo sul balcone, una bambina che scendeva mi chiese se volevo andare con lei a lezione di catechismo dalla signorina Vincenzina. Io non sapevo cosa fosse perché la zia mi portava a messa solo in occasione delle feste più importanti, non capivo che significato avesse andare in chiesa. Di fronte a casa nostra abitava un prete, Padre Buemi, ma io lo incontravo pochissime volte e lo guardavo malvolentieri. La zia mi ripeteva fino alla nausea: -Se gli parli quel prete ti taglierà la lingua-. Comunque chiesi e inaspettatamente ottenni il permesso di prendere lezioni di catechismo. Mi trovai subito a mio agio in quell’ambiente. La signorina mi regalò un libretto ed un giornalino. Provai una gioia immensa sentendo parlare di Gesù. Un giorno mi disse che mi avrebbe preparata alla Prima Comunione. Io ne parlai a casa e mi risposero che ancora ero troppo piccola. Io risposi, mentendo, che tutte le bambine del gruppo l’avrebbero fatta.

In realtà erano già cresimate, comunque io e la signorina restammo d’accordo e fissammo la data col prete di San Nicola: il giorno del Corpus Domini.

Avevo terminato la seconda classe risultando promossa con voti molto bassi. Quell’anno bisognava stare in campagna tutta l’estate. Mi opposi: -Almeno alla domenica devo andare a messa e a trovare il nonno che è solo-. Egli era un uomo molto buono, malato d’asma. La figlia lo trascurava, un po’ per negligenza, un po’ perché condizionata dal marito, sempre arrabbiato con i vicini, i parenti e il suocero.

Io prendevo la biancheria da lavare e la portavo alla zia di nascosto da Micherillo altrimenti erano guai. Lui non provava amore nemmeno per suo padre: un giorno venne a Castrangia una sua sorellastra per avvisare che era morto. “Se non te ne vai ti piglio a cauci to curo” le disse.

Qualche tempo fa il Dott. Cosentino di Baceno mi ha ricordato un particolare

che si era perso nella mia memoria.

Mentre la banda musicale suonava per le vie del paese i ragazzini cercavano di

aggregarsi alla sfilata. Ma per poter giustificare la loro presenza occorreva "conoscere"

un componente. Per dimostrarlo si teneva una mano nella tasca della sua giacca.

Io seguivo in questo modo mio zio Michele, mentre Gianni Cosentino, figlio di una maestra

elementare ed orfano di padre, teneva la mano nella tasca del capobanda.

La mamma a Domodossola, in stato di gravidanza per la quarta volta, era rimasta sola con Rosa e Antonietta. Mio papa’ era stato richiamato in Sicilia per fare il bersagliere. Pochi mesi dopo la partenza seppe che la mamma aveva partorito una bambina di nome Emma e che lui aveva la possibilita’ di tornare a casa essendo previsto l’esonero con quattro figli. Purtroppo giunto a Domodossola trovo’ un’amara sorpresa: Emma dopo 12 giorni aveva cessato di vivere. Due giorni dopo dovette tornare al fronte. Qualche mese piu’ tardi – era il periodo di incertezza e di instabilita’ in seguito all’8 settembre – riusci’ a sottrarsi al servizio militare e torno’ a Novara in attesa che finisse la guerra per raggiungere la mamma. Apri’ un piccolo negozio di calzolaio. Tutti i giorni io andavo a trovarlo. Timida ma scaltra per l’eta’ che avevo ebbi l’intuizione che papa’ andava a dormire con una donna sposata ma col marito militare. Un giorno entrai nel botteghino sulla salita di piazza Bertolami. La persona del negozio accanto chiacchierava con papa’. Mi avventai con l’indice e il medio puntati per cavare gli occhi a mio padre che tradiva la mamma. Il vicino riusci’ a trattenermi, mentre mio papa’ con un sorriso mi disse “Fatti gli affari tuoi”. Nel ’44 nacque un bimbo bruno, ricciolino come lui...

A Badiavecchia il nonno paterno si ammalo’ di tumore allo stomaco. Io ottenni il permesso dalla zia di andare a trovarlo. Spesso scendevo da Castrangia e percorrevo il tratto lungo il fiume. Lo ricordo a letto, sereno. La nonna era ancora impegnata con il negozio e poteva dedicargli poco tempo. Gli metteva in mano un rametto d’ulivo per cacciare le mosche, ma lui peggiorava e non aveva piu’ la forza e gliele cacciavo io. Il 2 novembre 1944 all’eta’ di 66 anni volo’ in Paradiso. Papa’ si trovava ancora in Sicilia. Anche gli zii parteciparono al funerale.

Ogni tanto ricevevo qualche lettera della mamma. Nel ’45 papa’ torno’ a Domodossola e nel ’46 nacque mio fratello Giuseppe.

Altre volte osservavo le donne che per due o tre giorni stendevano sui sassi la tela di lino tessuta in casa. La bagnavano e la facevano asciugare sotto il sole cocente procedendo finché questa non diventava bianca. La zia mi richiamava sempre a casa ma io fingevo di non sentire. In tempo di guerra anche la nuora era rientrata da Torino con una bimba. Per rispetto di Salvatore, il figliastro, lei veniva trattata come una regina. In quel periodo rimasero in paese e per l’occasione la zia tirò fuori la saponetta profumata, asciugamani di lino, asciuga piatti, tovaglia e tovaglioli per fare bella figura. Invece io ero trattata come una servetta, mandandomi a fare le commissioni e a prendere l’acqua dalla fontana, perché mandare l’ospite era un disonore. Venne Natale e, secondo l’usanza settentrionale, alla sposina al mattino fece trovare un bel dono di Gesù Bambino alla sua bimba: un bel servizio di pentole e piattini per bambola. Io gioivo per lei, ma nello stesso tempo scoppiavo di rabbia non essendomi mai capitate quelle cose. Diventavo sempre più debole. C’era l’uva ma guai a mangiarla: bisognava spremerla per il vino. Si poteva mangiare solo quella rubata ai vicini. Si raccoglievano le nocciole ma per venderle. Io ne mangiavo qualcuna di nascosto come gli scoiattoli del bosco. Gli zii compravano il latte solo a Natale e a Pasqua per preparare i biscotti e io lo scremavo con un cucchiaino mentre bolliva. Raramente la zia mi preparava l’uovo all’occhio di bue. Spesso speravo che me lo friggesse lei: - Mettiamolo via così quando ne abbiamo un po’e passa l’ovaiolo (era un giovanotto di Messina che girava nelle campagne a raccogliere uova facendole passare per fresche) le vendiamo e prendiamo i soldi-. Raccoglieva le uova per due mesi e poi le vendeva.

I Messinesi che acquistavano le uova probabilmente si trovavano in mano un pulcino. I fichi bisognava centellinarli, se ne poteva mangiare soltanto qualcuno, gli altri li lasciavano seccare al sole per venderli o conservarli per l’inverno. Nel mese di ottobre la sera si facevano belle castagnate. Se ne avanzava qualcuna sbucciata lo zio le lasciava sul tavolo della stanzetta (non sul piatto ma sul tappetino unto dal petrolio che colava dal lume) e al mattino, quando si alzava alle quattro per andare a lavorare mi svegliava e porgendomi le castagne mi diceva: “Fai colazione”. Io ubbidivo e le mangiavo per fame, ma sapevano di petrolio e inevitabilmente mi procuravano il mal di pancia.. Lo zio si vantava in giro: -Voglio bene alla mia nipotina, le preparo persino le castagne alle quattro del mattino quando è ancora notte fonda-. In realtà mio zio aveva l’odio negli occhi. Ogni tanto erano gialli, rosso fuoco quando andava in collera: anche se piccoli, quegli occhi gli invadevano il viso. Erano piccoli e profondi come buchi stretti dai quali fuoriesce odio. Intanto la dissenteria e i vermi trionfavano. La zia ogni tanto mi dava un cucchiaino di petrolio. Questo tiene lontani i vermi, borbottava per convincere se stessa… poi iniziava con il prichentu: - mazzai un vermu gruossu quennu ìa pagana, ùa u mazzu chi sugnu tutta cristiana. O luridì sentu, o martedì sentu, o mercuridì sentu, o giuvidì sentu, o vinardì sentu, o sabutu sentu, matteia du jurnu di Pasqua u viermu sturdudu tierra casca.- Non so come ho potuto sopravvivere.

In quella casa, oltretutto, regnava anche la superstizione. Lo zio aveva sempre mal di testa per il vino che mandava giù, ma secondo lui la causa era il malocchio di qualcuno. La moglie doveva scongiurarlo: prendeva un piatto con dell’acqua, versava del sale e una goccia d’olio e poi cominciava con il prichentu per il mal di testa:- Ogliu biridittu, ogliu santissimu, trasi’ ta sta casa e scaccia stu marocchiu, ogliu biriditto fatti fuorti e scaccia stu mammucca…Questa macchia d’olio benedetto espandendosi allontanava, secondo la loro credenza, il malocchio. Poco dopo quell’acqua era cosparsa ai quattro angoli della stanza e a lui passava il mal di testa. Per curare le ferite al petrolio venivano associate le ragnatele, e un pezzetto di carne per fare il brodo. Quella mistura orripilante era, a loro dire, infallibile !

Al mattino mi davano un bicchiere d’acqua con la magnesia. Dopo un po’ tutta tremante dovevo uscire al freddo per liberarmi. Quando mi riprendevo mi mandavano da una donna che faceva giochi di magia: con un filo mi misurava da capo a piedi e con lo stesso le braccia orizzontali. Se ne mancava un pezzo scongiurava la morte per quell’anno. Anche se alla loro maniera, gli zii avevano fede in Dio, nei Santi, nella Madonna. Tutti gli anni l’otto settembre si recavano a piedi sino a Tindari, al santuario dedicato alla Madonna nera distante dal paese circa quaranta chilometri.

Gia’ dall’età di cinque anni dovevo fare quella penitenza.

In occasione dei pellegrinaggi al Santuario di Tindari il giorno prima la zia confezionava

i tappini (pantofole) di stracci. Lo zio puntualmente andava a caccia e portava a casa

uno o due conigli selvatici da cucinare. Per fare bella figura la zia preparava anche

le melanzane ripiene. Si specchiava e si puliva il viso con una pezza. Allora era in voga

la canzone "Dove sta zaza', bellezza mia" da cui presi l’abitudine di chiamarla "zizi'".

Partivamo per Tindari verso le undici di sera per arrivare all’alba. Stanca e sfinita per la mia fragilità chiedevo tante volte un po’ di acqua fresca, ma loro non la compravano delle bancarelle come tutte le altre persone affaticate: facevano la coda all’unica fontanella situata presso la chiesa da cui scaturiva dell’acqua calda che non contribuiva a placare l’arsura. Secondo la tradizione compravano i ceci, le fave e le cannelline, poi si andava alla messa, si pregava la Madinuzza e all’uscita si incontravano i compaesani e i miei parenti paterni. A mezzogiorno si andava a mangiare sotto gli ulivi dei dintorni. Peccato che io fossi così stanca, quel giorno infatti c’erano sempre vivande appetitose per fare bella figura davanti agli amici. Il pranzo prevedeva un coniglio selvatico cucinato al forno, che lo zio immancabilmente un paio di sere prima andava a cacciare, melanzane e peperoni ripieni, uva e biscotti caserecci. Per tornare a casa gli amici prendevano un mezzo: l’auto o carretti trainati da cavalli. Io stavo a guardare, già rassegnata a tornare a piedi. Solo se c’era uno zio potevo permettermi di andare a cavallo, altrimenti erano dolori.